ギターのチューニングで上手く音程が合わないことや安定しないことで悩んでいたりする人も多いのではないでしょうか。

特に初心者ではチューニングはめんどくさいという理由でたまに確認する程度の人もいるかと思いますが、チューニングは音楽をするうえで必要不可欠であり、毎日の練習や毎回の演奏で確認すべき重要な作業です。

今回は、ギターのチューニングのやり方を解説していきます。

あわせて読みたい

目次

ギターのチューニングとは

ギターのチューニングとは、ギターの1弦から6弦の各弦を決められた正しい音の高さ(ピッチ)に合わせることです。

特に弦楽器は「弦をボディ本体に固定して張力を得ることで、弦を振動させたときに音を出すことができる」構造になっているため、様々な要因でチューニングが狂いやすい楽器です。

単純に弦が伸びてしまっている場合もありますが、気温の変化で弦がわずかに伸び縮みしたり、湿気でわずかにボディの状態に変化が起こったり、張力でネックがわずかに反ったりするなどがあります。

そのため、ギターのチューニングは弦交換をしたときだけでなく毎日するべきで、弾くときは毎回チューニングをする必要があり、1回の演奏が終わるたびにチューニングを確認しても良いくらいです。

また、耳の良いギタリストなどはライブ中で曲を演奏している間にもチューニングを確認しているミュージシャンもいます。

ギターのチューニング方法は3種類

ギターのチューニング方法は大きく「チューナー」「スマホアプリ」「音叉」の3種類があります。

チューナーを使ったチューニング方法

まずは定番のチューナーを使ったチューニング方法です。

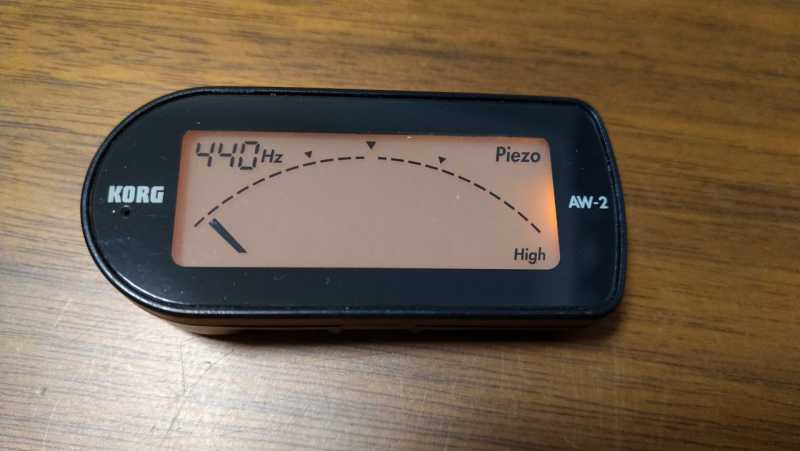

チューナーの種類は「ケーブルや内蔵したマイクで音を拾うカード型タイプやエフェクター型タイプ」と「ギターのヘッドに付けてギター自体の振動から音程を感知するクリップ式タイプ」があります。

また、ディスプレイに表示されるメーターは「針や液晶などで表示するタイプ」や「LEDを点灯させて表示するタイプ」などがあります。

いずれも視覚的にみて直感的に音程が確認しやすくなっています。

あわせて読みたい

スマホアプリを使ったチューニング方法

次にスマホアプリを使ったチューニング方法です。

スマホのチューニングアプリは「android・iphone」どちらでも完全無料で使用でき、チューニングの精度も年々あがっているので、初心者にもおすすめです。

スマホアプリのチューナーの使い方は上記のチューナーを使ったチューニング方法と同様で、レギュラーチューニングだけでなく、半音下げなどのチューニングもできます。

音叉を使ったチューニング方法

最後に音叉を使ったチューニング方法です。

音叉の使い方は「音叉の音=A(440Hz)」と「ギターの5弦の開放弦=Aの音」の音程を合わせます。

その後、他の弦を「ギターの5弦の開放弦=Aの音」を基準に、ハーモニクス、もしくは異弦同音の音に合わせて一本ずつチューニングしていきます。

音叉を使ったチューニングにコツは必要はなく、「2つの音を同時に出して、音程が同じかずれているかいないか」がわかればいいだけですので意外と簡単です。

ギターのチューナーの見方

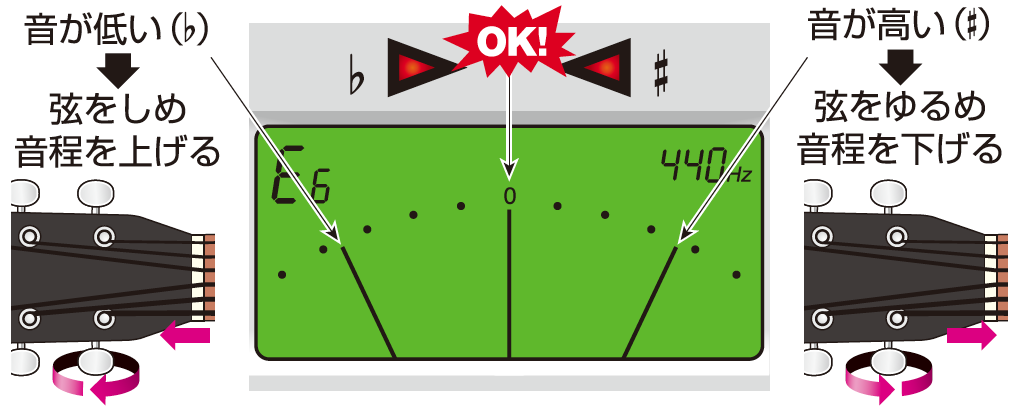

ギターのチューナーのディスプレイは、鳴っている音に一番近い音階がアルファベットで表示されます。

ギターの弦を1本ずつ鳴らして音程を確認していき、正しい音と比べて「音程が高い」のか「音程が低い」のかが表示されますが、音程が正しい場合はチューナーの針はディスプレイの中心で止まります。

ペグは少し動かすだけでも音程は変わりますので、チューナーのディスプレイを見てしっかりと合わせましょう。

ギターのチューナーのディスプレイは、鳴っている音に近い音階がアルファベットで表示されます。

ギターの弦を1本ずつ鳴らして音程を確認していき、正しい音と比べて「高い」のか「低い」のかが表示されますが、音程が正しい場合はチューナーの針はディスプレイの中心で止まります。

針が右側へ行った場合は音程が高いすぎる(「#」シャープ)ため、ペグを弦を緩める方向へ回し、針が左側へいった場合は音程が低すぎる(「♭」フラット)ため、ペグを締める方向へ回します。

ギターのチューニングの基準音は「A(ラ)」の音

ギターに限らず、チューニングはA(ラ)の音を基準音にしてチューニングを合わせていくことが一般的ですが、A(ラ)の音を基準音にすることが一般的になった理由は2つあります。

1つ目は歴史的な理由があり、「ドレミファソラシド」を英語のアルファベットで表すと「CDEFGAB」ですが、アルファベット順に並べると「ABCDEFG」となります。

古代ギリシャで使われていた一番低い楽器をAと名付けて、それがラの音だったといわれており、そのA(ラ)の音を基準音として音名(音の並び)や階名(スケール)は作られたという歴史的背景があります。

2つ目は歴史的背景もあり、オーケストラがコンサート前に同じ音を出して楽器のチューニングをしている音合わせの場面がありますが、オーボエのA(ラ)の音に合わせて音程を調整しています。

オーボエやファゴットは、弦がゆるんだり管を抜き差ししないので、音が狂うことが狂うことがないため、オーボエに合わせることが一般的です。

ギターのチューニングは「440Hz」に合わせる

音は周波数・振動数の単位である「ヘルツ(hz)」で音程を合わせていきますが、A(ラ)の音のヘルツ(hz)で良く使用される周波数は「440Hz・441Hz・442Hz」の3種類です。

ヘルツ

- 440Hz:国際基準値で一般的に使われている

- 441Hz:プロミュージシャンが好んで使用することもある

- 442Hz:クラシック・オーケストラで使われることが多い

ギターのチューナーを使ったチューニングのやり方

ギターのチューニングは開放弦に音の高さ(ピッチ)を合わせていきますが、まずは一般的に使用される「レギュラーチューニング」を覚えましょう。

レギュラーチューニング

- 6弦:E(ミ)~E2-82Hz~

- 5弦:A(ラ)~A2-110Hz~

- 4弦:D(レ)~D3-147Hz~

- 3弦:G(ソ)~G3-196Hz~

- 2弦:B(シ)~B3-247Hz~

- 1弦:E(ミ)~E4-330Hz~

最初はなかなか覚えることは難しいかもしれませんが、語呂合わせのように6弦から順番に「ミラレソシミ」と覚える人も多いです。

ギターとチューナーをつなぐ

まずは、ギターとチューナーを繋いでチューニングをする準備をします。

音程を合わせたい弦を鳴らす

音程を合わせたい弦を鳴らして、音程が高いのか低いのかディスプレイを確認していきます。

正しい音程になるようにペグを回して音程を調整する

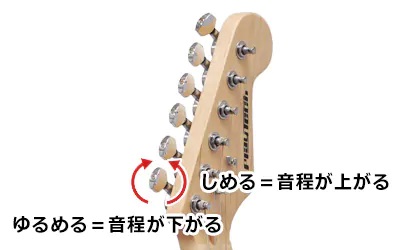

針の動きに合わせて正しい音程になるように徐々にペグを締めていき、チューナーの針が中央を挿して正確な音になったことが確認できたらチューニングは完了です。

ギターのペグを回すことで弦を巻き付けて音程を高くしたり、弦を緩めて音程を低くすることができますが、ペグを回す方向を間違えないように気をつけましょう。

ギターをチューニングするときに締めすぎると、弦が引っ張られすぎて張力が強い状態になり、ギターの弦が切れてしまったりギターのネックを痛めてしまうことになります。

各弦の音を順番に正しい音に合わせていく

あとは、6弦から順番にチューナーのディスプレイを確認しながら5弦・4弦・3弦・2弦・1弦の音を合わせていき、全弦が正しい音程になればチューニング完了です。

ギターのチューニングのコツ

ギターのチューニングのコツは大きく2つあります。

チューニングのコツ

- チューニングは安定するまで2~3回繰り返す

- ペグを回して音程が高くなりすぎたら一度弦を緩める

チューニングは安定するまで2~3回繰り返す

6弦から順番にチューニングして1弦まで音を合わせることができたら、同じチューニングの手順を2~3回繰り返しましょう。

チューニングで各弦の張力が変化することでわずかならがでもギターに反りが生じたりすることで、各弦の張力に変化を与えてしまうため、1度だけではチューニングは安定しづらいです。

特にフロイドローズやトレモロユニットなど可変式ブリッジの場合は張力のバランスが変わりやすく不安定な状態のため、チューニングは狂いやすいです。

ギターの各弦が正しい音で安定するまで、同じチューニングの手順を2~3度繰り返し行っていく必要があります。

ペグを回して音程が高くなりすぎたら一度弦を緩める

ペグを回して正しい音より音程が高くなってしまった場合は、ペグを緩めて音程を低くしながら正しい音に合わせてはいけません。

画像のように一度ペグを回して弦を緩め、正しい音よりも音程を低くしてからチューニングをやり直します。

このように「音程を低くしながら音程を合わせる」のではなく「一度弦を緩めてからペグを締めて正しい音へ合わせる」理由は、一言で言うと「チューニングが安定しやすいから」です。

ギターの演奏中にチューニングが狂いやすい人は、これをしていないことが多いので、初心者は特に気を付けましょう。

ギターのチューニングがうまくいかない時に見直すポイント

ギターのチューニングがうまくいかない時に見直すポイントをいくつかまとめました。

チューニングがなかなか合わない

チューニングがなかなか合わないのでチューニングが難しいと感じてい初心者も多いですが、その原因の一つはペグを大きく回しすぎている場合があります。

弦は紐状ですので、弦の伸び(テンション)が安定するまでは多少の時間差がありますので、ペグをいっきに回してチューニングをしても、時間が少し経てば弦のテンションが変わってしまい音程がズレてしまいます。

チューニングでペグを回すときは徐々に締めていくようにすることが大切です。

チューニングがなかなか安定しない

ギターのチューニングが安定しない理由の一つに「ペグの弦の巻き方が悪い」場合があります。

ギターの弦をペグに巻き数が多いと、その巻きすぎてしまっている分だけ音程が狂いやすくなるため、ペグに弦を巻きすぎていないかチェックしましょう。

通常はペグのポストへ通した穴の上へ1巻き、下に2巻き程度が一番安定すると言われています。

フレットを押さえるとチューニングがズレて合わない

開放弦は正しい音にチューニングができているのに、フレットを押さえると音程がシャープしていたりフラットしていたりで音程がずれている場合があります。

ギターは平均律(へいきんりつ)という、1オクターブなどの音程をフレットで均等に分割した音律(ド・ド#・レ・レ#・ミ・ファ・ファ#・ソ・ソ#・ラ・ラ#・シ・)の十二平均律で作られている弦楽器です。

そのため、一番の原因は「オクターブ調整」ができていないと平均律が狂ってしまって、フレットを抑えた時に音程が合わなくなってしまうので「オクターブ調整」ができているかを確認しましょう。

また、そもそも作りが甘いギターはフレットの打ち付けている場所が悪いため、いわゆるフレット音痴になっているギターもあるので、心配であれば楽器店に持ち込んで確認をしてみましょう。

チューニングでペグを回しているとピキピキと音がする

チューニング中にペグを回しているとピキピキと音がする場合は、弦とナットの溝が密着して挟まってしまっている状態が考えられます。

この状態ではペグを回してもナットの部分に弦が引っかかっているので、チューニングで音を合わせても演奏中にすぐにチューニングが狂ってしまいます。

解決方法としては、「鉛筆の芯」や「シャーペンの芯」をナットの溝部分に擦りつけることで、ナットと弦の摩擦を軽減させて滑りを良くすることができますし、ギターのナット専用の潤滑剤もあります。

ギターのチューニングをチューナーなしでするやり方

現代ではチューナーが充実していますが、チューナーなしでもギターのチューニングができるやり方があります。

ギター初心者が最初から行うには難しいかもしれませんが、耳が良くなってくると自然とできるようにもなりますので、ギタリストなら様々なチューニングのやり方を知っておきましょう。

音叉を使ったチューニングのやり方

音叉を使ってギターのチューニングをするやり方です。

まず、「A(ラ)」の音で「周波数は440Hz」の音叉を用意しますが、値段は安ければ1000円程度、高いものだと4000円のものがありますが、現代であれば安いもので問題ありません。

音叉の使い方は、2双になっているフォーク部を音叉を軽くたたいて(脚に「コン」と軽くたたく人が多いです)、画像のように柄の部分をギターのボディに当てます。

ギターのボディに音叉の玉の部分を当てることで「A(ラ)」の音が共鳴しますので、5弦を鳴らして自分の耳で確かめながらペグを回してチューニングしていきます。

音程が離れていれば「ファンファン~」という「うねり」は大きいですが、音程が近くなるほどに「ファンファン~」という「うねり」は細かくなっていき、音程があえばほとんど「うなり」はほとんど消えます。

あとは、5弦の「A(ラ)」の音に合わせて、「異弦同音チューニング」か「ハーモニクスチューニング」を行ってチューニングは完了です。

異弦同音を使ったチューニングのやり方

.gif)

異弦同音を使ってチューニングするやり方ですが、ギターは異なる場所でも同じ音が存在ますので、それを活用することでチューナーなしでもチューニングが可能です。

まず、ピアノや後述する音叉を使ったチューニングで5弦を「A(ラ)」の音に合わせます。(または先ほどの音叉で「A(ラ)」の音に合わせる)

その後、5弦の開放弦「A(ラ)」の音と6弦5フレットを押さえて「A(ラ)」の音を同時に鳴らし、同じ音になるように耳で確認しながら6弦のペグを回していきます。

この動作を「5弦の5フレットと4弦の開放弦」「4弦の5フレットと3弦の開放弦」「3弦の4フレットと2弦の開放弦」「2弦の5フレットと1弦の開放弦」の順番にチューニングをしていきます。

ハーモニクスを使ったチューニングのやり方

.gif)

ハーモニクスを使ってチューニングするやり方ですが、先ほどの異弦同音チューニングと同様で、ハーモニクス音も同じ音の場所が存在します。

異弦同音チューニングと同様に、ピアノや後述する音叉を使ったチューニングで5弦を「A(ラ)」の音に合わせます。(または先ほどの音叉で「A(ラ)」の音に合わせる)

その後、「6弦5フレットのハーモニクスE(ミ)」と「5弦7フレットのハーモニクスE(ミ)」の音を同時に鳴らし、同じ音になるように耳で確認しながら6弦のペグを回していきます。

この動作を「5弦5フレットのハーモニクスと4弦7フレットのハーモニクス」「4弦5フレットのハーモニクスと3弦7フレットのハーモニクス」「6弦7フレットのハーモニクスと2弦開放弦の実音」「6弦5フレット(又は5弦7フレット)のハーモニクスと1弦開放の実音」の順番にチューニングをしていきます。

まとめ

ギターのチューニングのやり方について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

ギターのチューニングは非常に重要で、いくらギターを弾けるようになっても音程があっていない演奏は下手に聞こえますし、何より音感が育たないことで上達するスピードが遅くなってしまいます。

上達するには正しい音でしっかりと練習することが大切ですので、めんどくさいかもしれませんが、練習する時や演奏するときは毎回チューニングを確認していきましょう。

あわせて読みたい